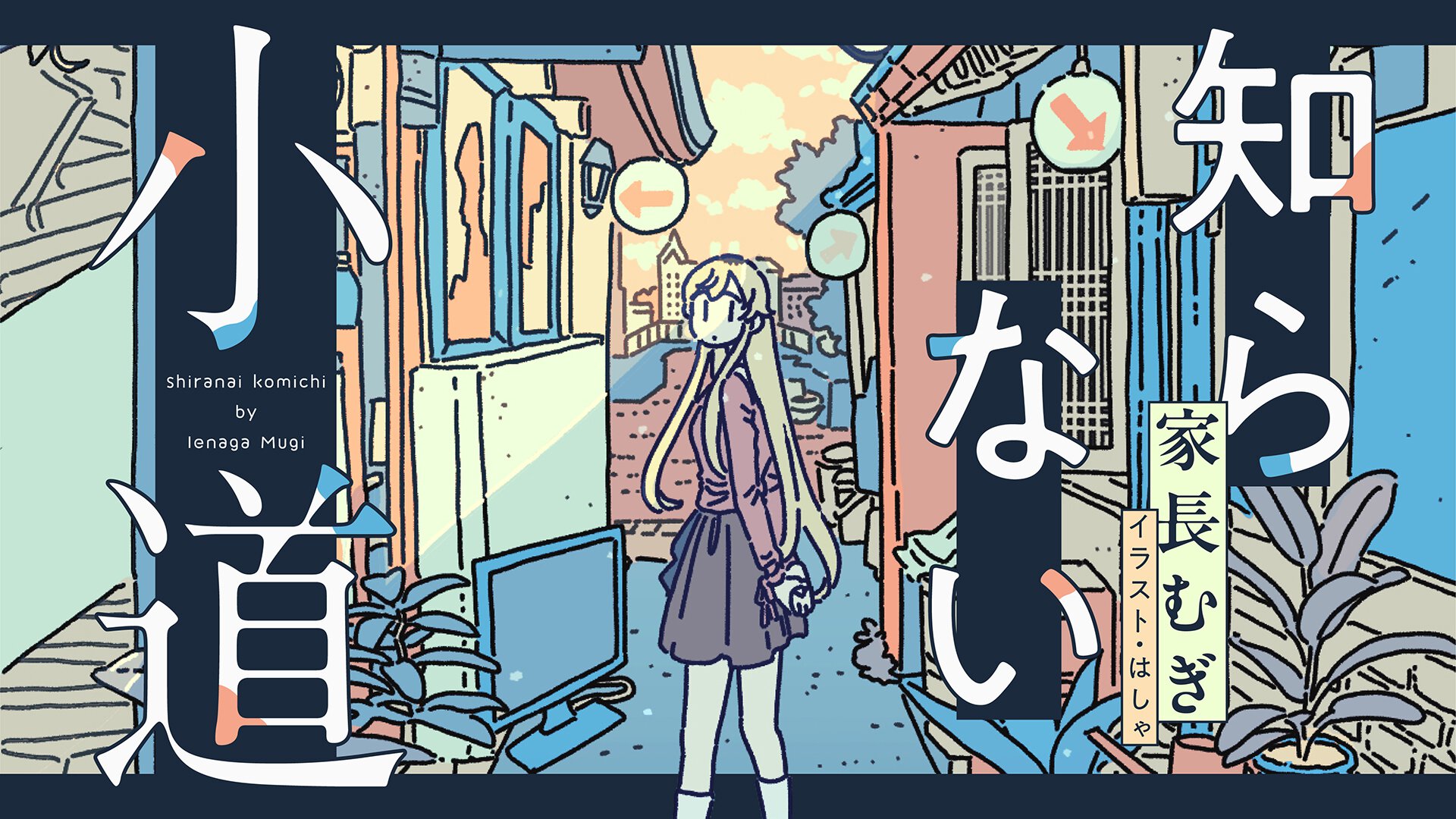

01/居酒屋-知らない小道|家長むぎ

人生というものは短い――後悔をしないように、たとえささやかなことだったとしても知らぬままではもったいない。

日常に潜む“家長むぎが知らなかったもの”に触れ、初めての経験や発見を素直に綴ってゆくエッセイ。

【2025.11.14(金)公開】

居酒屋

はじめて居酒屋に行ってきた。仕事終わりの一杯を飲んだ。

まるで子供のような私は(子供は居酒屋には行かないけれど)、どんな居酒屋に行けば良いのか分からなかったので、マネージャーに泣きついて店を決めてもらった。文字通りの「仕事終わりの一杯」にするために、その店に辿り着くまでに2回も電車を乗り換えることになった。

今まで居酒屋に行かなかった理由を考え出すときりがない。

子どもの頃に家族と居酒屋でごはんを食べることはなかったし、両親だけで居酒屋に行ったという話も聞いたことがない。父親とふたりで食事をとった後にバーへ行くことがしばしばあるのだけれど、やっぱりごはんはごはん。お酒はお酒。という具合で、居酒屋という選択肢が出てこない。

「だから居酒屋には行ったことがないんですよねえ」と、打ち合わせで説明したところ「でも、お友達とも行かないんですか?」と担当編集者に返された。

「お友達?」私は不意を突かれて口をぽかんと開けてしまう。

たしかに私は居酒屋に行く友達がいない。けれど弁解させてほしいのは、友達がいないのではなく、居酒屋に行く友達がいないのだ。何せバーチャル、仲のいい4人組ユニットのうちふたりは、出会ってから今日に至るまでずっと16歳のままである。居酒屋に連れて行くのには何かとハードルが高い。

もちろん成人した知り合いだっている。それでも、交友関係のある誰かと酒を酌み交わすということは自分にとって遠いことのように思える。

私が居酒屋に行かなかった本当の理由は何だろうと考え出すと同時に、今度はマネージャーが「家長さんは人付き合いに対して真面目過ぎるんですよね」と口を開く。

「長く担当してきて分かったのは、家長さんは誰とでも仲良くしたいというポーズは取るんですけど、いざ本当に人付き合いをしようとなると人間関係の本質とかまで考えてしまって、結果的に仲良くなる前に踏み留まるところがありますね」

私のそんなところまで見えていたの!? というか、マネージャーはそんなところまで見ようとしてくれているのか。完全に予想外のタイミングで自分の新たな一面があらわになったので動揺してしまう。

往々にして私はある種の臆病なのだ。

たとえば、何度で沸かしたのか分からないお風呂に飛び込む大胆さはあるのに、はじめての場所へ向かうときは、道よりも地図を凝視してとろとろと歩いてしまう。それなのに約束の時間の30分前には到着して、目的地から動くのも変なので突っ立ったまま本を読んで時間を潰すことになる。

結局、居酒屋はひとつ年下の妹と行くことにした。妹は高校時代の友達や大学の友達と居酒屋に行くらしい。私よりもたっぷりお酒を飲みご飯を食べる。

「お姉ちゃんが生ビール飲めなかったら、ウーロン茶と交換してあげるね」と堂々とメニューを眺めている。

はじめての居酒屋、せっかくなので目標を2つ立ててみた。

ひとつは人生初の「とりあえず生をお願いします」で軽やかに生ビールを注文すること。

もうひとつは、ほろ酔い状態でシメのお味噌汁を飲むことだ。

居酒屋についての知識が乏しくて最初の一杯の直後に最後の一杯へとワープしているけれど、最初はこれで十分だ。

注文を取りに来た店員さんと目が合う。もしも「生」と言って伝わらなかったらどうしようと思ったものの、無事に伝わった。これで早くも目標は半分達成だ。

待つこと3分で運ばれてきた、はじめて持つビールジョッキ。黒丸に黄色の星が描かれたしるし、黄金色の炭酸と白くてふわふわの泡。自分の手にそれが収まっていることはどうにも不思議で、人生はこんな風にも進んでいくのかと思う。それでも、今年でもう22歳。いよいよビールの美味しさに目覚めるときが来たのだ。

「ビールはのどごしを楽しむもの」という言葉を信じて、恐れず一気にジョッキを傾けた。

ああ、分かってはいた。猛烈に青苦い。思い当たる節のない、独特な苦味が鼻と舌をしゅわしゅわさせる。とにかく喩えようのない風味が脳まで駆け抜ける。のどごしの前に処理すべき要素が多過ぎる。

なんか、どうしよう。と思って妹を見ると、椅子から転げ落ちそうなほどの笑顔を浮かべている。それから「お姉ちゃん顔しわくちゃだよ」とウーロン茶と交換してくれた。

妹の手に渡ったジョッキは見る見るうちに空になっていく。今日の妹は本当に頼もしい。

当初、居酒屋には私と担当編集者とマネージャーで行く案も上がったけれど、そうならなくて良かった。もしも3人で来ていたら、私は強がって意地でもジョッキを空にしていただろう。

お互いの近況報告をしている内に頼んだ料理が続々と運ばれてきた。あら煮、だし巻き、刺し盛り、揚げとうもろこし。あれもこれもと箸を進めていると、ここで飲んで食べる時間は、普段の食事とは何が違うのだろうと疑問が浮かんだ。

ええい、ままよ! ノンアルコールの冴えた頭と観察眼で全てを記憶するべきだという気持ちは捨てよう。

郷に入れば郷に従えとでも言おうか、(読者のみなさんにおかれましては、飲みたいときに飲みたいものを飲んでください)今何かお酒を飲めば、新しい扉を開けそうな予感がする。未知なる答えに手が届きそうだ。

意を決して、気になっていた芋焼酎「六代目百合」のソーダ割りを注文した。

あちこちから「ビールはダメで芋はいけるのかよ」という声が聞こえてきそうだけれど、私はビール以外ならなんでも飲む。

仕事終わりの疲労感に加えて久しぶりの飲酒だからか、二口目を飲む頃には酔ってきた。

にわかに博愛じみた感情が湧いてきて、私の人生に必要なものはこれだと分かった。正解だ。

何に対しても、誰に対しても、好んでみることが必要だ。好むことは、理解することとは全く違う。

生活の営みにおいて最も好きな行為が「理解すること」だからこそ見落としていた。

何となく好んでみること、なぜだか分からないけど好きだという自分の気持ちを許すことは、大切みたいだ。理解できなくても何かを好きになっていいのだと知らなかった。

この人生かなり好きかも、と思ったとき、熱々のエビマヨがものすごい輝きで運ばれてきた。

注文してくれていた妹には後光が差して見える。感謝を込めて電信柱でも良いから抱きつきたくなった。ぶりぶりのエビを頬張ると、泣きたくなるくらい美味しい。「はやく食べてみて」と一番大きなエビを妹の皿に取り分ける。妹は酔っ払った私に大笑いで「私が頼んだんだよ」とかぶりついた。

普段の食事では飲まないお酒と、選ばない料理。

もう毎日一緒に食卓を囲むことはない、大人になった妹。

私たち以外の、うるさいくらい賑やかな他の人たち。全てがいつもと違う。

食べたものは血と肉になる。

そう思って自分のために選んだものをそれなりに楽しく、でも一人で黙々と食べることと、当たり前に違うのだ。

いつも日々の食事を重ねた先にある自分を見ていた。けれど今は、同じときに同じものを食べる妹と、私たちの会話をかき消すような笑い声を上げる誰かの人生まで頭の中にすべり込んでくる。

なんとなく、一歩店を出ればもう二度と会わないだろう人たちも、私と同じくらい楽しめていたらいいなと思う。

いつもカーディガンのように羽織っている寂しさが薄れていく。

あっという間に、シメのお味噌汁。具は生海苔だけのシンプルな赤出汁がもうもうと湯気を立てている。海と雲を好きだと思った。

濃い味が五臓六腑に染み渡る。「しみるね」とやっぱり同じものを飲む妹が言う。

私は最大限の同意と美味しさを伝えるための言葉を考えに考える。もうかなり酔っている。

「うん。だから今すぐ床でねむりたい」

「だからの使い方が変だよ、これはお姉ちゃん明日二日酔いだね」

デザートを注文したい気持ちも、2軒目でバーに行きたかった気持ちも、全てが吹き飛んでとにかく眠りたくなった。

今ここで、床でいい。決めた。

寝て起きたら、ありとあらゆるものと、電信柱とだって乾杯をしてみせる。

TOPに戻る

©家長むぎ ©ANYCOLOR, Inc.

- エッセイ

- 家長むぎ