三河ごーすと先生×上野壮大監督 対談②――MF文庫J『姉妹傭兵』発売記念特集

三河ごーすと先生×上野壮大監督 対談②/3

アニメ『義妹生活』を掘り下げる

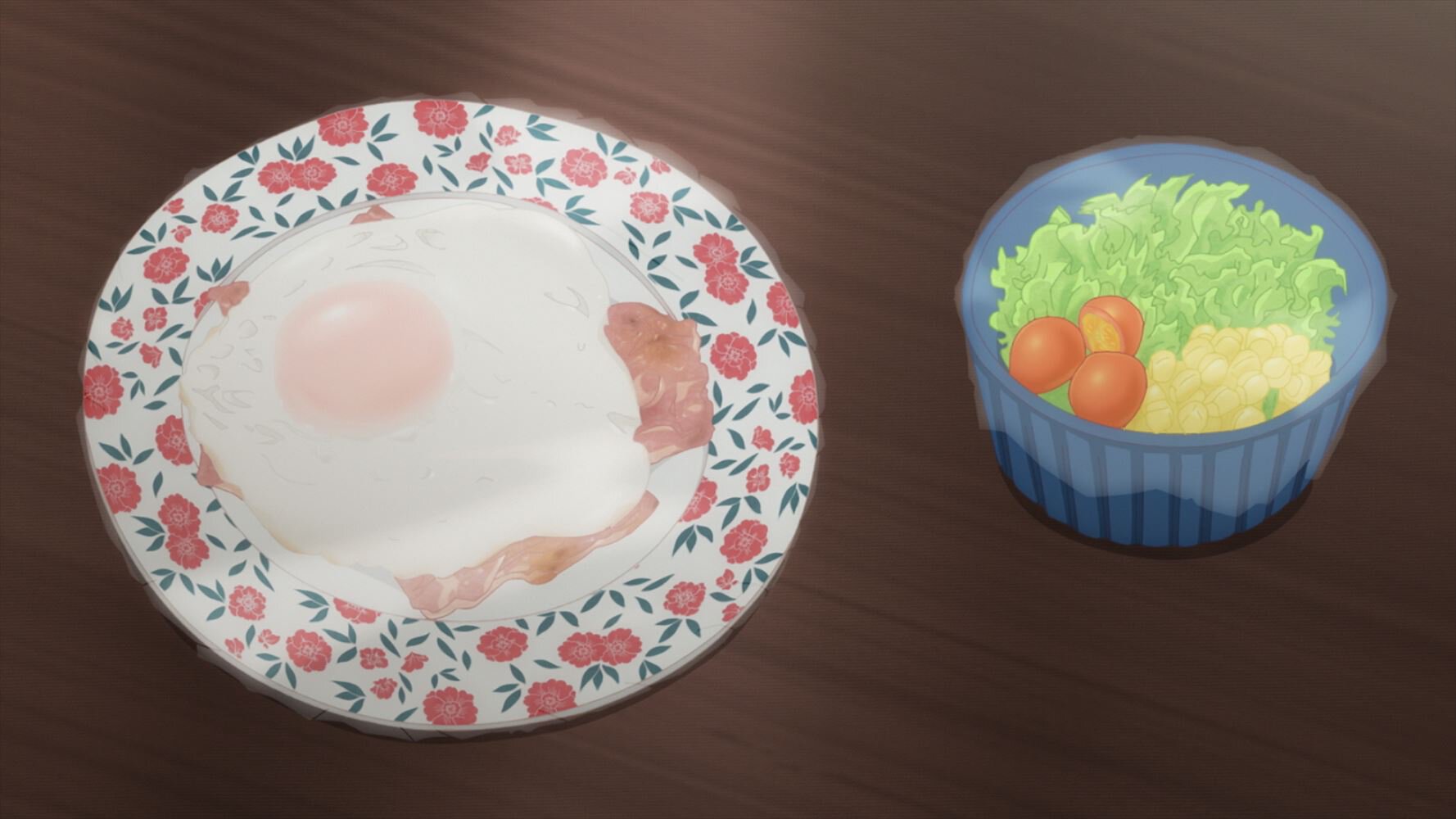

――日常生活の描写がすごく丁寧に描かれていてびっくりしました。お皿に柄があって、亜季子さんの趣味なのかなと思ったり。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

上野壮大(以下“上野”):軸足をここに生きた人たちがいて、それを撮るんだと決めた時点で、ディテールがないものは決められない、そこをブランクにはできないというのがありました。お皿の話なんかも毎話、料理が出てくるんですよ。料理作画は一ジャンルあるぐらい、とても花形ではあるんですけれど、料理アニメを作るわけじゃなんです。料理も大事なんだけど、器も大事だよね、料理を作っていく過程も大事だよねとか、アニメの文脈で勝手に捉えて演出をしないというのは気をつけたんじゃないかな。毎話料理が出てくるとなると、料理をいかに美味しく見せるかについ傾いちゃいがちなんです。そこをできるだけぐっと引き算をして、一個ずつ選んでいくディレクションの難しさですね。

三河ごーすと(以下“三河”):はい。

上野:制作の難しさでいうと、実在感のある動きであったり、そこに生きているとは何なのか、ですね。実写ではないので、アニメは本来的には時間があるようでないんです。苦手なんですけど、時間をそこに宿さなくてはいけない。彼女たち彼たちが生きた時間がそこにあることが今回は骨格の一つだと思うんです。浅村家の食卓とキッチンを分けるキッチンカウンターに、花が毎回置いてあったんですね。その花を十秒ぐらい撮っているカットもあるんですが、それは言ってしまうと静止画なわけです。それを見ている人誰もがそこに時間がある、そこに花が生きていると思ってもらうには、どうすればいいんだろうということですね。だから、音が重要になります。映している、そして映している外には世界があるという、実写を作るときによく考える考え方、オフとか空舞台とか言いますけど、人物のいない時間を積極的に取り入れました。カメラの画角の中に入ってきては出ていって、出ていっては入ってきて、それは何でかというと映している外でも生きているから。たむらまさきさんというキャメラマン、撮影監督の作品を参考にしながら、画面の外を作っていって、世界を作っていって、日常を我々が撮っているだけである。三河先生のおっしゃる私小説を書くようには、そういうことだったんじゃないかな、と。難しくはあったけど、新しい表現にもなったし、楽しかったです。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

三河:カメラの外側というのは確かに、監視カメラとか定点カメラみたいなところに映されたものって、作為がないものじゃないですか。その表現がされているだけで時間の流れを感じるんですよね。

上野:最近だとジョナサン・グレイザー監督の『関心領域 The Zone of Interest』が、特にそういう撮り方されていましたね。エドワード・ヤン監督の『恐怖分子』『台北ストーリー』とか、映画でそういう技法を使ったりする気はしますね。

三河:映画の技法って色々ありますよね。新鮮な技法を見るといつも、こういう撮り方もあるんだ、面白いな、工夫がたくさんあっていいなと思っています。

上野:広田さんと、ドキュメンタリー的な手法をできるだけ取り入れたいと話していました。いろいろ一緒にドキュメンタリー見てみたり、そういうことをやりましたね。

――参考にされているのは、映画、実写ですよね。

上野:『義妹生活』はそれが多かったかな。

三河:アニメに類似のものが少なかったと思います。

上野:そうですね。類似のものを探していくと『赤毛のアン』とかになる気はしていて、『おもひでぽろぽろ』とか。この作品をやるって決まったときに、高畑さんの作品、『赤毛のアン』も一通り見ました。

三河先生、感動の第一話

――第一話を観られてどうでしたか?

三河・上野:(笑)。

三河:原作者には出来上がった映像が事前にいただけるんですけど、本当に素晴らしくて。感極まって長い感想というか、すごく良かったですという文を、担当編集にお送りしました。気持ち悪かったら送らなくていいんで、送ってもいいと担当さんが判断したら、制作会社に送っていただいていいですか、と。

上野:あれ、本当に感動しました。それが届いた日はスタジオディーン中でお祭り、お祝いの日でした(笑)。すれ違う人すれ違う人読んだ? 読んだ! 見た? 見た! 嬉しいよねー! ねー! ねー! みたいな(笑)。

――全社に回覧されたんですか!?

上野:そうですそうです!

三河:恥ずかしすぎる(笑)。

上野:もらったときにアニメーションプロデューサーが、こんな嬉しいものないよと、みんなでばあっと広げて読みました。

三河:そんな僕の未公開怪文書が社内で回覧されていたという衝撃の事実が(笑)。

上野:そんな日がありました。

三河:『義妹生活』で表現したかったことは、これだというものが来たなという感じでしたね。本当に生活している、生きているというのが見た瞬間に「ああ!」となって、すごくよかったです。

上野:嬉しい。

三河:アフレコには参加しているので、ある程度声優さんの演技とかは聞いていて、どんな段取りのアニメになっていのかわかっているはずなんですが、映像を見たときにはこうなるんだという驚きがあったんです。アフレコの段階で監督はここまでイメージしていたのか、すごいなというのは思っていましたね。

上野:各スタッフがにじりよった成果です(笑)。

三河:悠太が自転車を押しながら歩いていて、高架の上を通るシーンがあるんですが、電車になんだこの表現は!? と(笑)。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

上野:(笑)。

三河:物語上絶対に必要かというとそうじゃないですけど、あれがあることによって確かに渋谷周辺で生活しているんだなというのがすぐわかる。全てが良かったですね。

――小説とアニメで表現方法が違うのが浮き彫りになったように思います。小説で描かれたシーンがアニメではカットされていたり。

三河:間違っていたらごめんなさい。その辺りは苦肉の策だったんじゃないかという気もしています。彼らを実在的に、解像度高く描くのを小説で行う場合のアプローチは、本来カットしてしまうようなところを、精緻に表現し続ける。地の文の心の流れや会話も必要なセリフだけに絞るのではなく、現実的に生きていればこういう会話もするだろうというのも含めて、こぼさないように書いていくことになります。けれどもアニメーション、特にテレビアニメの場合は尺が決まっている中で、全部描き切るのはできない。その中で彼らが生きていることをどう表現するのか、全てをそのままできないところから編み出された表現なんじゃないかと、僕は勝手に思っています。

上野:取捨選択をかなりしなくてはいけなかったというのはそうで。だけど、何を切るかという話なんですよね。僕の実写時代の師匠・越川道夫の話なんですけど、「いいか、上野。いじめっ子がだな、いじめられっ子にだな、校舎裏に来いつったら、もうそのあと殴るシーンは撮らなくていいんだ。そんなとこ撮って何があるんだ。そこには拳を振り上げたという事実しかない。そこには物語はないんだ」と言っていて、それを思い出しながら作っていたんじゃないかな。

三河:はい。

上野:第二話のダビングをやったときに、音響効果の山田香織さんから沙季がトラックに轢かれそうになるシーンで「ここに、キキーッ、ドンって音をつけないの面白いですね」と言ってもらえたことを思い出しました。シナリオのときから言っていたんですけど、あそこにふざけたぐらい、物事が宙吊りになっていくかのような、何も解決しないのであるという、ポーンとテニスボールの音が欲しかったんです。悠太にとって、あそこで沙季のことは何もわからない。英語を勉強していたことはわかるけど、かといってそれで彼女自身が全てわかるわけじゃない。だからわからないようにしたのはありましたね。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

――小説であのシーンをカットするとドラマ的になるというか。

三河:文章の世界でも、省略の美学自体はあるんですね。けれど『義妹生活』に関しては省略せずに全部書き切るというのをやっています。ライトノベルをはじめ、洗練されたエンタメほどいらないものをバツバツ切って進化してきているんですが、僕はその進化に『義妹生活』で逆行したいという気持ちがありました。現実っていらないことも含めて色々なことが起きるじゃないですか。それを再現したかったので、本来ならカットするようなことをあえて書いたりするアプローチでやっています。だから映像なら本来やることをあえてやらないとか、似たようでちょっと違うことをやっていたんだろうという気がします。

――その違いがすごく面白いです。

上野:違うことやったけど、最終的な着地点、読み味とか読んだ後の読後感とかが小説とアニメを見た後で揃うといいなと思っています。そのままやったら、揃わないんですよ。それを揃えるために遠回りしたり、ジャンプしてみたり、いろいろ試行錯誤したんじゃないのかな。

三河:読み味、本当にそれだと思っています。ライトノベルだと本来これをやるところをあえてやっていないことで生じる読み味というものが、『義妹生活』ではあって。アニメの『義妹生活』では、本来やることと違うアプローチをすることで読み味が揃う、そういう感じなんですね。

上野:そうです!(笑)。

『義妹生活』制作エピソード

――新しい表現方法が小説でもアニメでも醸成されているのはすごく伝わります。印象に残っているシーンやエピソードはありますか?

上野:作りながらそうなるといいなと思っていたことが、そういえばそうなっていたなと、今思い出したんで言うんですけど。日常を描くにあたって、見ている人の生活の中に再接続される時間が生まれるように作りたい、と思っていたんですね。何かをきっかけに、自分の生活の中で『義妹生活』という物語がばって立ち上がり直す、それがあるときっといいんだろうと。それでコンテを発注するときに、個人的な光を入れ込んで欲しいと毎回言っていたんです。私的な、自分しか綺麗と思わなかっただろう、自分だけがいいなと思っているだろう、自分だけの光。そういうものを入れ込んで欲しいと言っていました。アニメが終わった後、通勤に使うバスに乗って広告のステッカーに穴が開いていて、光が手に漏れるといった瞬間にちょっと思い出す。そういう時間が僕は終わってからこの半年ちょっと、何度もあって、すごく幸せだったんですね。きっとそれがあるということは、再接続されるように作れたのかな、よかったなと思っています。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

――光も拘って演出として使われていたのは感じました。

上野:できるだけ見たことのある光を持ち込もうとしていましたね。駐輪場を降りていくところのサスペンションのシーリングライトとか、ああいう場所で見たことあるなという。記憶っていろんな鍵があって、その一つとして光もあると思います。プールの水面が光って、反射が橋の下に映って、それも個人的な記憶に結びつくかなと思っています。悠太も沙季もそれがあったからそこに座ったわけじゃないんだけど、でもそこにあったんだという。天井の模様とか、何となく覚えていることってあるじゃないですか。そういうものを持ち込めたらいいんだろうなと思っていましたね。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

――三河先生の印象に残っているシーンは?

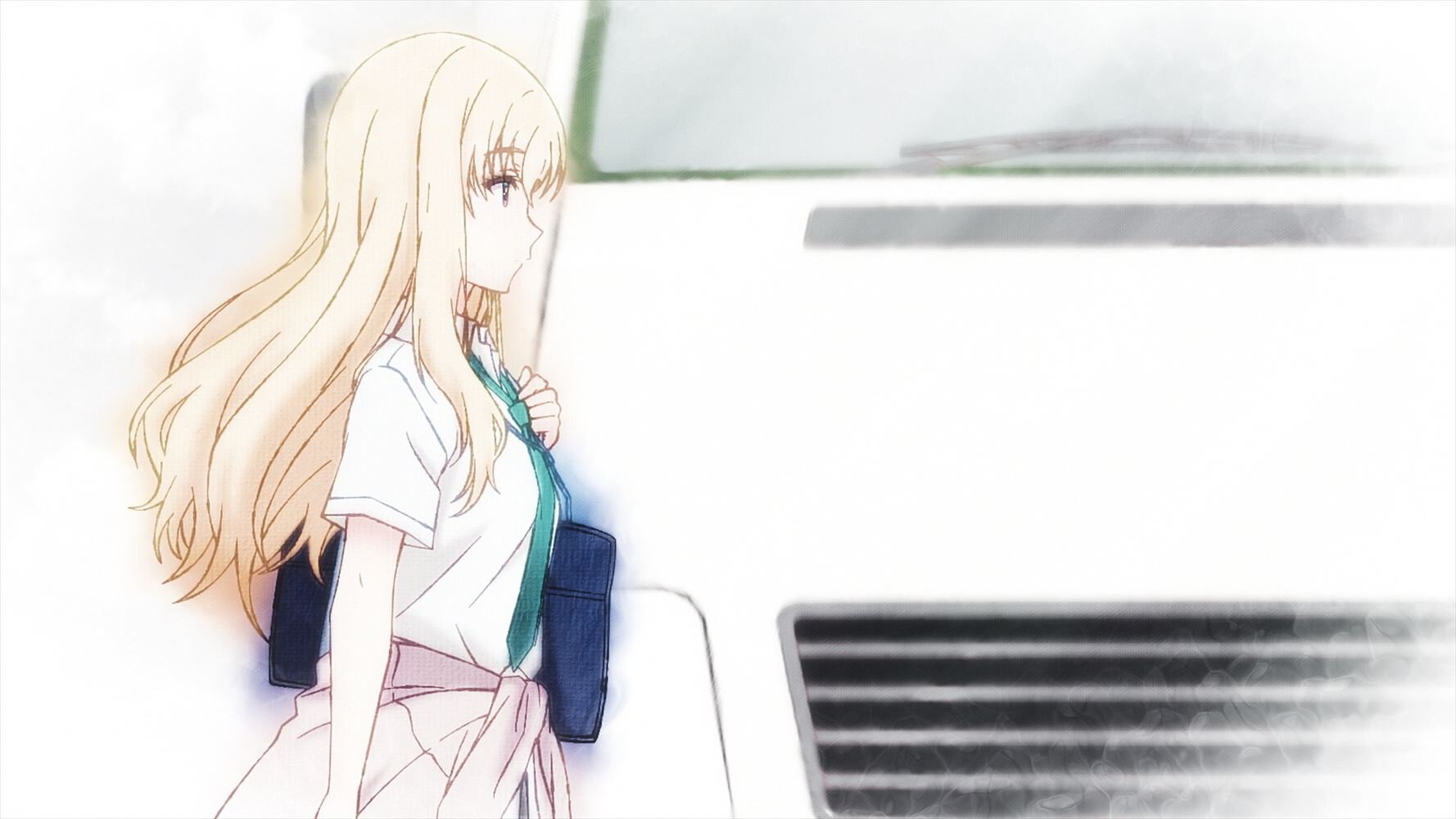

三河:九話で悠太が沙季に対して恋愛感情を自覚するシーンです。天崎さんの演技も、作画も、音楽も、全てが素晴らしかった。セリフとしては悠太が好きだって一言いう、好意に気づくだけのシーンですが、素晴らしかったです。その瞬間、不覚にも僕も沙季が好きになっちゃったんですよ。自分の生み出したキャラクターを好きになることってなかったんですけれど、恋愛の好きに近い感覚、思春期が戻ってきたみたいな感覚になったのがすごかったですね。学生の頃に好きな女の子の横顔を見たときの感覚とリンクして、すごく印象深いですかね。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

――ちょうど光ですよね。

三河:そういうシーンでもありました。もしかしたら、その光が自分のノスタルジーとリンクしたのかもしれないです。

――内面的なものも取り入れてありますよね。本当は出会っていない子供のころの二人のシーンがあったりします。

三河:この『義妹生活」という作品を上野監督は、癒しや再生の物語と定義してくださったと聞いています。欠けてしまっているものが悠太にも沙季にもあって、それを二人が出会って一緒に生活していくことで、癒しあい補いあって近づいていく話である。その欠けた要因が二人の育ちにあるので、子供の状態で止まってしまっているとも言えるんですよ。欠けたものが合わさり始めた表現として、子供の悠太と沙季が出会ったシーンを入れたんじゃないかと、個人的に考察しています。

上野:バスを降りて悠太が立ち止まっちゃうんです。だけど沙季にこっちだよって言われて、ゆっくりゆっくり歩き出す。最後は二人で光の中に走っていく。それを祈るように、そこまでいけたらいいなと思っていました。第一話のアフレコのときに小沼さん(音響監督・小沼則義)もそんな話をしてくれたんじゃなかったかな。二人の恋愛の側面もあるのかもしれないですが、再生したくてしているわけでもなく、でもそうなったらいいなと思っていました。

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会

MF文庫J『姉妹傭兵』発売記念特集

トップページ

- 深堀

- インタビュー